Accés restreint. Connectez-vous ou Inscrivez-vous.

Catégorie : Médecine générale

ISTRIDE 3

L’étude INSTRIDE 3 avait pour objectif d’évaluer l’efficacité, la dose d’insuline, la sécurité et l’immunogenicité chez 127 patients diabétiques de type 1 commutés entre Insuline biosimilaire MYL-1501D et Insuline glargine de référence.

Efficacy and safety of MYL-1501D versus insulin glargine in people with type 1 diabetes mellitus: Results of the INSTRIDE 3 phase 3 switch study.

Efficacité et innocuité de l’insuline biosimilaire MYL-1501D versus l’insuline Glargine dans le diabète de type 1. Résultats de l’étude INSTRIDE 3 étude du switch.

Auteurs : Thomas C. Blevins, Abhijit Barve, Yaron Raiter, Patrick Aubonnet, Sandeep Athalye, Bin Sun, Rafael Muniz.

Reference : Diabetes Obes Metab. 2019 : 1-8. DOI: 10.1111/dom.13904.

Pr Malha AZZOUZ,

Professeur en Diabétologie,

CHU Mustapha Bacha, Alger

L’étude INSTRIDE 3 avait pour objectif d’évaluer l’efficacité, la dose d’insuline, la sécurité et l’immunogenicité chez 127 patients diabétiques de type 1 commutés entre Insuline biosimilaire MYL-1501D et Insuline glargine de référence.

La population étudiée était celle éligible de l’étude INSTRIDE 1 qui avait terminé 52 semaines de traitement sous insuline glargine de référence.

L’étude INSTRIDE 1 [1] avait déjà démontré l’efficacité et la tolérance de l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) [2].

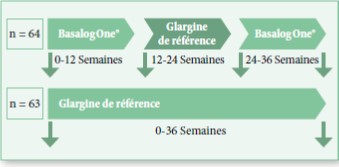

L’étude a duré 36 semaines, la population a été randomisée en deux bras avec un ratio 1:1 ; un groupe contrôle était sous Glargine de référence et un autre sous traitement séquentiel : l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) pendant 12 semaines ensuite switché (interchangé) vers Glargine de référence pendant 12 semaines ; puis remis sous l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) pendant les 12 dernières semaines.

L’analyse statistique des objectifs à était réalisé en mITT.

Résultats :

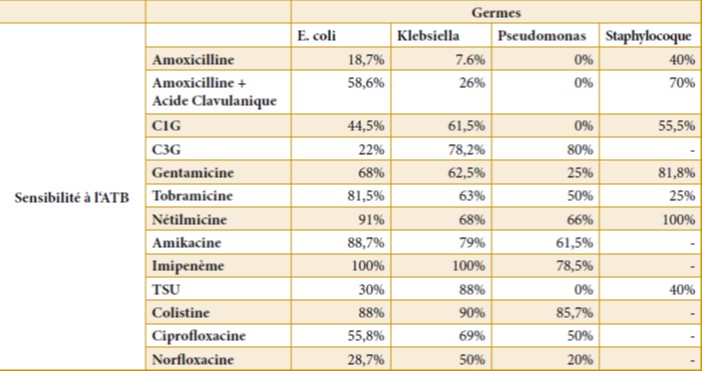

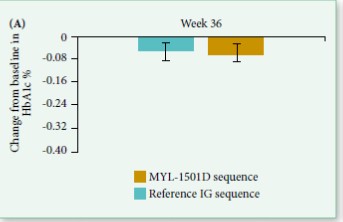

- La baisse de l’HbA1c est identique entre les deux groupes, (-0,05) dans le groupe insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) Vs (–0,06) dans le groupe Glargine de référence.

- L’HbA1c est restée relativement stable pendant les trois phases du traitement dans le groupe de patients soumis au traitement séquentiel par l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) sans différence significative (p> 0.05) (figure 1A).

Figure 1 A : Least squares mean change in glycated haemoglobin (HbA1c; %) from baseline at week 36.

- Par ailleurs cette étude a également retrouvé une similitude entre les glycémies à jeun, les profils glycémiques et les doses d’insuline utilisées dans les deux groupes.

- Cette étude n’a pas montré de changements significatifs de ces différents paramètres lors des switchs successifs.

- La fréquence des effets secondaires apparus sous traitement étaient similaires entre le groupe insuline biosimilaire MYL-1501D (41/64, 64,1%) et le groupe sous insuline glargine de référence (42/63, 66,7%) pendant la période de traitement de 36 semaines.

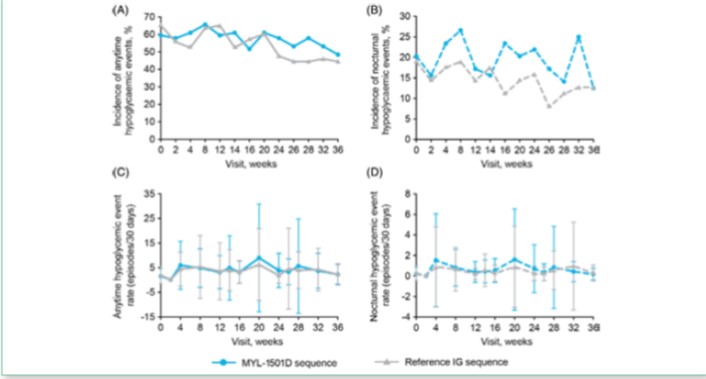

Figure 3 : Incidence (A) des événements hypoglycémiques nocturnes à tout moment et (B) des événements hypoglycémiques nocturnes et taux moyen réel (C) des

événements hypoglycémiques à tout moment et (D) des événements hypoglycémiques nocturnes (nombre d’épisodes par 30 jours) par visite et séquence de traitement.

Les barres d’erreur représentent l’écart-type. IG, insuline glargine

La fréquence des hypoglycémies était la même dans les deux groupes (Figure 3 A, B, C, D).

- L’étude INSTRIDE 3 semble atteindre son objectif principal en démontrant que les modifications de l’HbA1c étaient les mêmes dans les deux groupes.

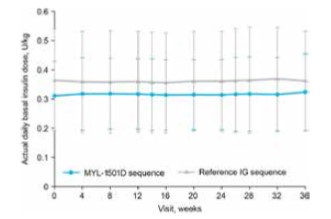

- Les doses totales d’insuline étaient comparables dans les deux groupes. La dose était plus basse au début de l’étude dans le groupe insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) bien qu’il ait eu une augmentation de dose pendant les 4 premières semaines, considérée comme non significative. (Figure 2)

Figure 2 : Dose basale quotidienne moyenne réelle de MYL-1501D ou de référence d’insuline glargine (IG) au fil du temps. Les barres d’erreur représentent l’écart-type

- Sur le plan immunogénicité, l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) n’a pas entrainé plus d’anticorps que l’insuline Glargine de référence.

De façon générale, il semble que l’étude ait démontré que les profils immunologiques soient comparables entre l’insuline glargine de référence et l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One). Le taux d’anticorps apparus sous traitement est comparable entre les deux insulines. Les différences entre les différentes séquences de traitement ne semblent pas statistiquement significatives.

De façon générale, les résultats de l’étude montrent que l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) est bien tolérée chez le patient diabétique de type 1 pendant les 36 semaines de l’étude avec des taux d’anticorps similaires dans les 3 séquences et dans les deux groupes.

Cette étude aurait montré une sécurité de l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) équivalente à celle de l’insuline glargine de reférence. Et le switch entre les deux insulines n’a pas entrainé plus d’anticorps ni d’autres évènements indésirables. Cette étude conclut à un profil immunogène et de sécurité similaire entre les deux insulines.

L’interchangeabilité avec les insulines biosimilaires requiert plusieurs conditions à savoir une similitude en termes d’équilibre glycémique, de doses d’insuline, d’incidence et de la gravite des hypoglycémies.

Enfin l’étude INSTRIDE 3 qui a été menée avec rigueur, par un panel international d’investigateurs reconnus, a atteint son critère d’évaluation principal ; avec une efficacité et une sécurité similaire entre les deux insulines biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) et glargine de référence lors du switch entre celles-ci.

Ce travail a été présenté au 3ème congrès mondial sur les essais cliniques dans le diabète à Vienne en décembre 2018.

[1] Thomas C. & al; Efficacy and safety of MYL-1501D vs insulin glargine in patients with type 1 diabetes after 52 weeks: Results of the INSTRIDE 1 phase III study; Diabetes Obes Metab. 2018 ;1–7.

[2] L’insuline biosimilaire MYL-1501D : Basalog One® en Algérie ; Semglee® en Europe.

Recommandations nutritionnelles pour lutter contre les nouvelles menaces infectieuses

Dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19 et face à cette menace, nous cherchons toutes les solutions qui nous permettraient de mieux appréhender la situation. Dans le cas de la Covid-19, l’alimentation-santé fait partie de l’arsenal des outils à notre disposition, en raison de son impact sur la santé.

F. Bouachria-Bousmaha1, S. Aouichat Bouguerra2

1 Sous-Direction des activités en milieu spécifique, MSPRH,

2 Physiopathologie Cellulaire et Moléculaire (Faculté des Sciences Biologiques, Laboratoire Biologie et Physiologie des Organismes, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene )

Date de soumission : 11 Juillet 2020.

Résumé : Dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19 et face à cette menace, nous cherchons toutes les solutions qui nous permettraient de mieux appréhender la situation. Dans le cas de la Covid-19, l’alimentation-santé fait partie de l’arsenal des outils à notre disposition, en raison de son impact sur la santé. Le risque d’infection n’est pas seulement lié à la virulence d’un germe, il est aussi dépendant de nos capacités de défenses, or elles peuvent être diminuées pour de multiples raisons. D’une part, le manque de certains nutriments clés nécessaires à la production des armes antivirales et antibactériennes, comme le zinc, la vitamine D, les acides gras Omega3, la vitamine B6 ; et d’autre part, le degré d’efficacité de certains antioxydants (vitamines C, E, bêtacarotènes, polyphénols en quantité insuffisante dans notre organisme, peut impacter négativement nos défenses immunitaires.

Mots clés : Pandémie mondiale, COVID-19, alimentation-santé, risque d’infection, manque de certains nutriments clés, défenses immunitaires.

Abstract: In the context of the global COVID-19 pandemic and in front of this threat, we are looking for all the solutions that would allow us to apprehend the present situation. In the case of the Covid-19, healthy food is one of the tools that we dispose, which has a direct impact on our health. The risk of infection is not related only to the virulence of a germ, it is also dependent on our defences. However, it can be reduced by multiples ways. Such as the deficiency of certain key nutrients that are necessary to produce antiviral and antibacterial barrier (weapon), like zinc, vitamin D, Omega3 fatty acids and vitamin B6. As well, the lack of certain antioxidants (vitamins C, E, beta-carotenes, polyphenols …), if not present sufficiently will lead directly to a decrease of our immune defence.

Keys words: COVID-19 pandemic, healthy food, risk of infection, deficiency of certain key nutrients, immune defence.

Problématique

De très nombreuses études ont mis en exergue que l’alimentation est de nos jours au cœur de la régulation de l’immunité et permet la modulation de la défense de l’organisme par :

- Un microbiote intestinal de qualité pour réguler positivement l’immunité

- Un statut nutritionnel optimisé pour renforcer l’action des cellules immunitaires

- Un système immunitaire équilibré [1].

- Une faible contamination aux xénobiotiques [2].

Au-delà de la problématique infectieuse actuelle imposée par le Covid-19, l’inflammation de bas grade, en rapport avec l’émergence de nombreuses pathologies (obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, cancers, maladies neurodégénératives), qui menacent de diminuer l’espérance de vie des générations futures [3], est en amont d’une alimentation inadaptée ; laquelle a des conséquences délétères sur l’immunité [4]. Aussi, contrôler l’inflammation par des solutions nutritionnelles dans un contexte d’urgence associé à la Covid-19 mérite d’occuper une place centrale [5,1].

Ces dernières années, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la relation alimentation / régulation de l’immunité et la relation régulation de l’immunité / contrôle de l’inflammation ; cette dernière étant au cœur du sujet Covid-19. En effet, ce dernier provoque une hyperactivité du système immunitaire à l’origine d’une production massive de cytokines induisant une inflammation, menant au décès d’un nombre très important de patients [6]. Par conséquent, le cœur de l’enjeu lié à la lutte contre la Covid-19 est de contrôler la cascade inflammatoire, liée plus à la surproduction de cytokines qu’au virus lui-même.

Par ailleurs, l’état biologique dans lequel se trouvent les personnes au moment de l’infection est en rapport avec l’état de leur système immunitaire. Ainsi, les personnes les plus à risque, sont celles qui présentent des inflammations chroniques (diabète, MCV, IRC, cancer, MAI). Aussi un système immunitaire sain peut aider le corps à combattre le virus, et la nutrition peut le soutenir de différentes manières [5]. Les mêmes auteurs indiquent que les pratiques d’hygiène publiques – et lorsqu’elles sont disponibles, les vaccinations – peuvent être des mécanismes de protection efficaces contre les maladies infectieuses. Cependant les vaccins peuvent prendre des années pour être créés et ne sont pas disponibles contre tous les virus y compris le Covid-19.

Pour ce cas précis, les chiffres de morbidité et de mortalité incitent la mise en place de stratégies supplémentaires pour soutenir le système immunitaire. Par conséquent, les responsables de la santé publique devraient penser à inclure des stratégies nutritionnelles dans leurs recommandations pour améliorer la santé publique face à la Covid-19, car une multitude de données mécanistiques et cliniques montrent que les vitamines y compris la Vit A, B6 et B12, le folate mais notamment la vitamine D et C, les oligo-éléments dont le zinc, le fer, le sélénium, le magnésium et le cuivre, les acides gras oméga-3 [5], ainsi que les polyphénols, particulièrement la quercetine [1] aident à soutenir et à optimiser la fonction immunitaire.

Rôle des micronutriments et des oligoéléments dans le renforcement du système immunitaire

Les rôles mécaniques que jouent les micronutriments pour optimiser la fonction immunitaire ont été décrits récemment [7,8]. En rapport avec l’immunité innée, les vitamines et les minéraux fonctionnent collectivement dans l’entretien des barrières physiques, dans l’activité des macrophages et des neutrophiles. Ils supportent également l’immunité adaptative via la différenciation, la prolifération et le homing des lymphocytes, la production de cytokines, d’anticorps et la génération de cellules mémoires [7].

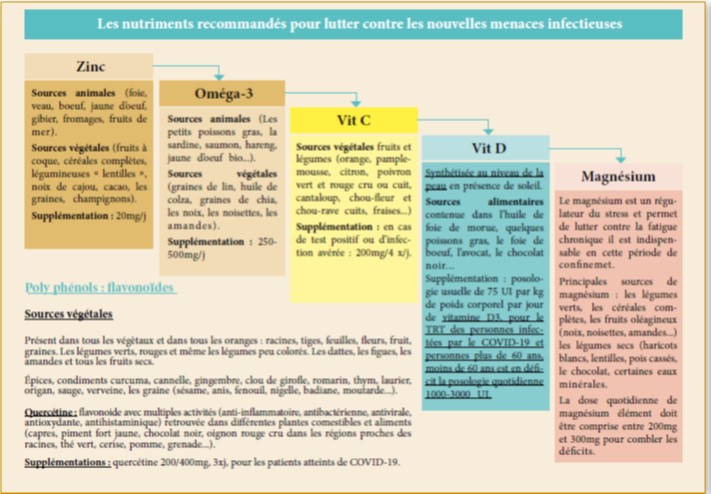

Les nutriments clés nécessaires à la production des armes antivirales et antibactériennes (Cf. Tableau récapitulatif en annexe) :

Les rôles que jouent la Vit C et la Vit D dans l’immunité sont bien élucidés.

La Vit C : contenue dans de nombreux fruits et légumes (orange, pamplemousse, poivron vert et rouge cru ou cuit, cantaloup, chou-fleur et chou-rave cuits, fraises).

Elle est impliquée dans le soutien de la fonction de la barrière épithéliale, dans la croissance et la fonction des immunités innée et adaptative, dans la migration des cellules immunitaires vers les sites d’infection et la production d’anticorps [7]. De nombreuses études ont montré que la supplémentation de Vit C réduit les risques de pneumonies ; chez les personnes âgées, la sévérité de la maladie et le risque de décès sont réduits avec la supplémentation de la Vit C [9].

La Vit D : Peut être synthétisée au niveau de la peau en présence de soleil et ses sources alimentaires sont peu nombreuses, elle est contenue dans l’huile de foie de morue, quelques poissons gras (hareng, saumon, thon), le foie de bœuf, l’avocat, les cèpes, le chocolat noir.

La présence de son récepteur sur les cellules immunitaires marque son influence dans l’immunité, elle favorise la différenciation des monocytes en macrophages, elle module la production de cytokines et soutient la présentation de l’antigène. Par ailleurs, les métabolites de la Vit D semblent réguler la production de protéines antimicrobiennes susceptibles de réduire l’infection notamment dans les poumons [10,11]. Elle jouerait également un rôle essentiel dans la prévention des infections respiratoires [12,13]. Des études observationnelles ont signalé une association entre les faibles concentrations sanguines de 25-hydroxyvitamine D3, principal métabolite de la vitamine D et la sensibilité aux infections aiguës des voies respiratoires [14,15]. Conformément à ces résultats, plusieurs méta-analyses récentes ont conclu que la supplémentation en vitamine D peut réduire le risque d’infections des voies respiratoires chez les enfants et les adultes [16-21] ; et qu’une supplémentation quotidienne ou hebdomadaire en vitamine D protégerait globalement contre les IRA, sans aucun danger. La Vit D aurait également des influences ou répercussions positives dans la réduction de certains cancers comme les myélomes multiples [22].

Les acides gras oméga-3 EPA et DHA : sont contenus dans les petits poissons gras comme la sardine, certains oléagineux notamment les noix, les noisettes et les amandes, les œufs de préférence bio.

Sur le site de l’inflammation, ils sont convertis enzymatiquement en médiateurs spécialisés en résolution : les SPM[1] comprenant les résolvines, les protectines et les marésines lesquels favorisent la résolution de l’inflammation y compris dans les voies respiratoires [23, 24]. Les carences nutritionnelles en acides gras essentiels, peuvent entraîner un retard dans la résolution de l’inflammation. Cela pourrait être exacerbé dans le contexte Covid-19 qui se manifeste par une tempête de cytokines, liée au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) [6, 25]. Les SPM formés à partir de DHA et EPA ont protégé des modèles expérimentaux contre des lésions pulmonaires aiguës et des SDRA [26, 27]. Par ailleurs, des formules nutritionnelles contenant des antioxydants et des EPA et DHA ont été utilisées dans plusieurs essais cliniques sur des patients en SDRA ; les résultats ont indiqué une amélioration significative de l’oxygénation du sang marquée par une réduction du séjour en soins intensifs et une diminution du taux de mortalité [28]. Par ailleurs, de nombreuses études dont celles de Deepak et al. (2018) [29], ont souligné l’implication des acides gras oméga-3 dans la réduction des évènements cardiovasculaires et de décès chez des patients ayant reçu 4g d’huile de poisson/J ou une supplémentation avec l’icosapent éthyle.

Le Zinc : ses sources sont animales (fruits de mer, foie, veau et bœuf, jaune d’œuf, gibier, fromages), et végétales (fruits à coque, céréales complètes quelques légumineuses/lentilles, noix de cajou, cacao).

Une carence marginale en zinc peut également avoir un impact sur l’immunité. Le zinc est important pour l’entretien et le développement des cellules des systèmes immunitaires inné et adaptatif. Une carence en zinc entraîne une altération de la formation, de l’activation et de la maturation des lymphocytes, perturbe la communication intercellulaire via les cytokines et affaiblit la défense innée de l’hôte [30,31]. Ceux qui sont déficients en zinc, en particulier les enfants, sont sujets à une morbidité diarrhéique et respiratoire accrue [32,33].

L’apport optimal de tous ces nutriments serait idéalement obtenu grâce à la consommation d’une alimentation équilibrée et diversifiée, mais cela peut être difficile à réaliser pour la population générale, d’où les insuffisances et carences nutritionnelles répandues dans différents pays développés ou en émergence sont réellement préoccupantes [34-47]. Les marqueurs biochimiques de l’état nutritionnel sont particulièrement utiles pour évaluer l’insuffisance ou la carence et conduisent à la conclusion que les apports sont souvent insuffisants. De nombreuses méta-analyses ont soulevé le problème de carence et de déficience en Vit C [41, 46, 47, 48] ; en Vit D [41-45] ; en Zinc, Vit B6 et B9, folate et sélénium [41, 47, 49,50,51] ; et en acides gras oméga-3 [52] ; et ce, à l’échelle mondiale, y compris l’Afrique.

En raison de cela, les chercheurs demandent la supplémentation en Vit C (200 mg et plus /J), en Vit D (2.000 UI équivalents à 50 µg/J), en Zinc (8 à 11 mg/J) et en oméga-3, EPA et DHA (250 mg/J) [5].

Rôle des polyphénols dans le renforcement du système immunitaire

Les polyphénols

Les polyphénols et particulièrement une classe connue pour son effet antagoniste à l’égard de la production des radicaux libres, “les flavonoïdes”, suscitent, depuis quelques décennies, l’intérêt des nutritionnistes et des consommateurs.

Les flavonoïdes, piégeurs de radicaux libres, sont présents dans tous les végétaux et dans tous les organes : racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits, graines. Ils se trouvent dans les légumes verts, rouges et même les légumes peu colorés comme les pommes de terre, certaines variétés de pommes (golden, Granny-Smith) [53,54], les navets, les choux-fleurs.

Nos boissons de tous les jours : thé et café sont également riches en polyphénols. Les dattes, les figues, les amandes et tous les fruits secs contiennent des quantités non négligeables de polyphénols. Les épices (curcuma, cannelle, gingembre, cumin, clou de girofle), certaines feuilles sèches (romarin, thym, laurier, origan, sauge, verveine), les graines (sésame, anis, fenouil, nigelle, badiane, moutarde), sont également des sources naturelles d’antioxydants.

Les polyphénols et particulièrement les flavonoïdes dont la quercetine ont de nombreuses activités (antioxydante, anti-inflammatoire, antibactérienne, antihistaminique, antivirale). Ils ont été découverts en 1937 avec la Vit C par Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt [53], ce qui lui a valu un prix Nobel de Physiologie ou Médecine. Parmi les flavonoïdes, la quercetine retrouvée dans différentes plantes comestibles et aliments (câpres, piment fort jaune, sureau noir, chocolat noir, oignon rouge cru dans les régions proches des racines, thé vert, cerise, pomme) [54]. Une alimentation saine apporte au quotidien 25 à 50 mg de quercetine [55]. Piégeur des radicaux libres, la quercetine aide à lutter contre le stress oxydant et à atténuer les inflammations [56]. A cet effet, de nombreux chercheurs ont mis en en exergue l’effet inhibiteur de la quercetine sur les cytokines notamment le TNFa dans les réactions inflammatoires systémiques [57] et allergiques [58,59]. Lors d’une inflammation, les praticiens recommandent une prise de quercetine entre 200 et 400 mg, 3x/J. L’urgence de la situation de la Covid-19 a conduit les autorités chinoises à traiter les patients atteints du virus avec la quercetine.

Les conseils complémentaires pour renforcer son immunité

Sommeil et immunité

Le sommeil et l’immunité sont intimement liés, et ce de manière bidirectionnelle [60]. En effet, l’activation du système immunitaire altère le sommeil et le sommeil affecte à son tour les capacités de défense du corps. Un véritable cercle vicieux. Une dette de sommeil favorise par exemple la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires impliquées dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales (TNF-alpha, IL-1 et IL-6), qui favorisent elles même l’altération de la qualité du sommeil [61, 62]. La stimulation du système immunitaire déclenche une réponse inflammatoire pouvant, en fonction de son importance et de sa durée, augmenter la durée du sommeil. Il pourrait alors s’agir d’une adaptation hormonale à l’état infectieux de créer un contexte favorable de lutte de l’immunité. En effet, un sommeil de qualité induit une meilleure homéostasie de l’inflammation en modifiant la production de cytokines [63]. Une privation ou une perturbation du sommeil augmente l’inflammation de bas-grade et des pathologies associées comme le diabète, les risques cardiovasculaires ou les maladies neurodégénératives. Une dette de sommeil accroit également les risques d’infections autant virales, que bactériennes et parasitaires. Il semblerait que les cellules immunitaires ne puissent en effet plus disposer de l’énergie nécessaire, normalement utilisée pendant le sommeil [64]. Plus la durée de sommeil est courte, plus le risque de contracter un rhume augmente. De manière générale, un sommeil altéré réduit le nombre de lymphocytes, diminue l’expression du système HLA-DR, augmente les taux de cytokines pro-inflammatoires et perturbe la différenciation des lymphocytes CD4 et CD8. La privation de sommeil altère également la sécrétion des hormones stéroïdes influençant elles-mêmes la qualité du sommeil, entretenant ainsi le cercle vicieux. En conclusion et de manière très simple, meilleur sera votre sommeil, plus forte sera votre immunité ! Il s’agit d’un des piliers de votre santé.

Activité physique et immunité

Il s’agit ici d’un sujet particulier. En effet, il est parfaitement bien établi que l’activité physique exerce des effets bénéfiques sur l’immunité et sur la santé de manière générale, y compris pour les personnes malades en capacité de maintenir une activité [65, 66]. Les personnes âgées ont également tout intérêt à maintenir une activité pour optimiser leur système immunitaire, notamment du fait de l’effet de l’âge sur la perte de masse musculaire et sur les altérations métaboliques. Elle permet également de ralentir l’atrophie thymique, d’augmenter la production de lymphocytes T, de cytokines anti-inflammatoires (IL-7). A l’inverse, la sédentarité est un facteur de risque bien établi d’altération de la santé et d’augmentation de nombreuses pathologies métaboliques [67]. De même, des activités intenses répétées ou de longue durée fragilisent l’immunité et augmentent les risques d’infections des voies respiratoires au cours des 24 à 48 h suivant la pratique [68]. Selon votre niveau physique, la réalisation de séances avec des variations d’intensité sur des périodes de 20 à 30 min sont déjà particulièrement bénéfiques, des recommandations ont également été publiées récemment dans le cadre de l’infection Covid-19 [69].

Gestion des émotions et immunité

Il est désormais bien établi (depuis plusieurs décennies) que le stress psychologique est un facteur pouvant altérer fortement le système immunitaire, notamment les risques d’infections respiratoires, mais aussi d’asthme ou de rhinite allergique [70, 71]. Selon une étude récente (Aout 2019), la mesure du niveau de stress évalué selon la variabilité cardiaque pourrait représenter un indicateur de la vulnérabilité immunitaire [72]. Une revue systématique analysant les résultats de 27 études prospectives a identifié une augmentation du risque de développer une infection respiratoire de 21% en cas de stress psychologique. L’atteinte de l’immunité présente au niveau du mucus semble une des victimes du stress chronique [73].

Les enfants sont également concernés [74]. Récemment, l’équipe de recherche de l’INSERM dirigée par le Sophie Ugolini, a mis en évidence que l’affaiblissement immunitaire serait lié à une stimulation récurrente de certains récepteurs par les hormones du stress (récepteurs β2-adrénergiques) [75]. A l’inverse, des personnes soumises à un état d’esprit positif ont vu leur résistance aux infections au rhume et à la grippe augmenter [76,77]. Une autre étude randomisée contrôlée auprès de 413 participants réalisant de la méditation a également mis en évidence une plus grande résistance aux infections respiratoires. L’association avec de l’activité physique accroît encore cette résistance [78].

Tabagisme

Il est également reconnu comme un facteur de risques d’infections virales pulmonaires. Selon une revue systématique de 9 études incluant plus de 40.000 participants, les fumeurs réguliers présentent un risque de syndrome grippal plus élevé de 34%, et de grippe presque 6 fois plus important [79]. Toutefois, au regard des données relatives aux cas chinois et publiées récemment, le fait de fumer ne semblerait pas aggraver les risques de complications [80].

Résumé

Au vu de la situation actuelle, extrêmement préoccupante, les recommandations nutritionnelles pour assurer une alimentation saine et bien équilibrée, seraient la supplémentation en micronutriments (Vit C, Vit D, Zinc), en acides gras oméga-3 et en quercetine. Cette supplémentation serait un moyen sûr, efficace et peu couteux d’aider à éliminer les lacunes nutritionnelles, de soutenir une fonction immunitaire optimale, et donc de réduire les risques et les conséquences des infections [7,8]. Cependant, il est extrêmement important de savoir :

Que sont les compléments alimentaires ? Quel est leur intérêt nutritionnel et quelles sont les limites de leur utilisation ?

Selon les chercheurs nutritionnistes, les compléments alimentaires ne sont ni des aliments, ni des médicaments ; ils pourraient pallier à des carences alimentaires réelles ou jouer un rôle de prévention ? Ce ne sont pas des médicaments, ils n’ont donc pas d’effet thérapeutique. Palliant les insuffisances de l’alimentation, ils ont un intérêt qui ne peut être que nutritionnel et à la base des données de la littérature, ils ne doivent en aucun cas être considérés comme une priorité ; aussi utiles soient-ils pour soutenir l’immunité en cette période. Par conséquent, ils doivent rester dans leur rôle, à savoir celui de compléter l’alimentation “courante”, laquelle garde la priorité absolue, et sur l’amélioration de laquelle tous les efforts doivent porter.

L’usage des compléments alimentaires doit être réglementé, en rapport avec différents critères comme :

- Le déficit : Apport nutritionnel inférieur aux apports conseillés (< 70 %) entraînant un risque de carence

- La carence : Conséquence clinique et/ou biologique d’un apport nutritionnel inférieur aux besoins propres d’un individu

- La densité nutritionnelle : Teneur en K calories d’un aliment pour 100 grammes

- La densité énergétique : Teneur en nutriment (micronutriment le plus souvent) pour 100 K calories d’un aliment

- L’Apport Nutritionnel Conseillé (ANC) : apport nutritionnel correspondant à une valeur calculée servant de repère pour une population

- L’aliment fonctionnel : Aliment dont on a bien identifié les effets et les fonctions physiologiques et qui sont mis en avant

- L’aliment santé : Aliment dont on a établi qu’il est associé à des bénéfices santé

- L’alicament : Néologisme issu de la contraction de “aliment” et “médicament”

- La NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) : La dose la plus élevée sans effet pour l’homme

- La LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect level) : La plus petite dose ayant entrainé des effets indésirables chez l’homme [81] .

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

Références

- Berthou A. 2020, Quelle alimentation pendant le Coronavirus (Covid-19) ?; La santé par la nutrition.

- Richter T, Munch G, Luth HJ, Arendt T, R Kientsch-Engel, Stahl P, Fengler D, Kuhla B. Réactivité Immunochimique d’anticorps Spécifiques de “Produits de Glycation Avancée” Avec Des “Produits de Lipoxydation Avancés.” 2005, Neurobiol vieillissement, 26(4):465-74.

- Bhaskaran, K.; Dos-Santos Silva, I. ; Leon, D.A. ; Douglas, I.J. ; Smeeth , L. Association of BMI with Overall and Cause-Specific Mortality: A Population-Based Cohort Study of 3·6 Million Adults in the UK. Lancet Diabetes Endocrinol 2018,6(12),944–953. undefined(18)30288-2.

- Christ, A.; Lauterbach, M.; Latz, E. Western Diet and the Immune System: An Inflammatory Connection. Immunity 2019, 51 (5), 794–811. undefined

- Philip C. Calder, Anitra C. Carr, Adrian F. Gombart and Manfred Eggersdorfer; Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System is an Important Factor to Protect Against Viral infections. Nutrients2020, 12, 1181; doi:10.3390/nu12041181

- Mehta, P.; Mc Auley, D.F.; Brown, M.; Sanchez, E.; Tattersall, R.S.; Manson, J.J. Covid-19: Consider Cytokine Storm Syndromes and Immunosuppression. The Lancet 2020, 0(0). undefined(20)30628-0.

- Carr, A.C.; Maggini, S. Vitamin C and immune function. Nutrients 2017, 9, 1211. [CrossRef]

- Gombart, A.F.; Pierre, A.; Maggini, S. A review of micronutrients and the immune system–working inharmony to reduce the risk of infection. Nutrients 2020, 12, 236. [CrossRef]

- Hemilä, H.; Louhiala, P. Vitamin C for preventing and treating pneumonia. Cochrane Database Syst. Rev. 2013. [CrossRef] [PubMed]

- Gombart, A.F. The vitamin D–antimicrobial peptide pathway and its role in protection against infection. Future Microbiol. 2009, 4, 1151. [CrossRef]

- Greiller, C.; Martineau, A. Modulation of the immune response to respiratory viruses by vitamin D. Nutrients 2015, 7, 4240–4270. [CrossRef] [PubMed]

- Malcolm B., Lowry Chunxiao Guo, Yang Zhang, Mary L. Fantacone, Isabelle Logan, Yan Campbell, Weijian Zhang, Mai Le, Arup K. Indra, Gitali Ganguli-Indra, Jingwei Xie, Richard L. Gallo, H. Phillip Koeffler, Adrian F. Gombart. A mouse model for vitamin D-induced human cathelicidin antimicrobial peptide gene expression The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 198, April 2020, 105552 undefined

- Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID-19. Results from The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) Eamon Laird & Rose Anne Kenny April 2020. ©The Irish Longitudinal Study on Ageing Trinity College Dublin 2020. undefined

- Cannell, J.J.; Vieth, R.; Umhau, J.C.; Holick, M.F.; Grant, W.B.; Madronich, S.; Garland, C.F.; Giovannucci, E. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol. Infect. 2006, 134, 1129–1140. [CrossRef]

- Jolliffe, D.A.; Griffiths, C.J.; Martineau, A.R. Vitamin D in the prevention of acute respiratory infection: Systematic review of clinical studies. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2013, 136, 321–329. [CrossRef]

- Martineau, A.R.; Jolliffe, D.A.; Hooper, R.L.; Greenberg, L.; Aloia, J.F.; Bergman, P.; Dubnov-Raz, G.; Esposito, S.; Ganmaa, D.; Ginde, A.A.; et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: Systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017, 356, i6583. [CrossRef]

- Autier, P.; Mullie, P.; Macacu, A.; Dragomir, M.; Boniol,M.; Coppens,K.; Pizot,C.; Boniol,M. Effect of vitamin D supplementation on non-skeletal disorders: A systematic review of meta-analysis and randomised trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017, 5, 986–1004. [CrossRef]

- Martineau, A.R.; Jolli e, D.A.; Greenberg, L.; Aloia, J.F.; Bergman, P.; Dubnov-Raz, G.; Esposito, S.; Ganmaa, D.; Ginde, A.A.; Goodall, E.C.; et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: Individual participant data meta-analysis. Health Technol. Assess2019, 23, 1–44. [CrossRef]

- Rejnmark, L.; Bislev, L.S.; Cashman, K.D.; Eiríksdottir, G.; Gaksch, M.; Grübler, M.; Grimnes, G.; Gudnason, V.; Lips, P.; Pilz, S.; et al. Non-skeletal health effects of vitamin D supplementation: A systematic review on findings from meta-analyses summarizing trial data. PLoS ONE 2017, 12, e0180512. [CrossRef]

- Bergman, P.; Lindh, Å.U.; Björkhem-Bergman, L.; Lindh, J.D. Vitamin D and respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS ONE 2013, 8, e65835. [CrossRef]

- Charan, J.; Goyal, J.P.; Saxena, D.; Yadav, P. Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis. J. Pharmacol. Pharmacother. 2012, 3, 300. [CrossRef]

- Malcolm B., Lowry Chunxiao Guo, Yang Zhang, Mary L. Fantacone, Isabelle Logan, Yan Campbell, Weijian Zhang, Mai Le, Arup K. Indra, Gitali Ganguli-Indra, Jingwei Xie, Richard L. Gallo,H. Phillip Koeffler, Adrian F. Gombart. A mouse model for vitamin D-induced human cathelicidin antimicrobial peptide gene expression The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 198, April 2020, 105552undefined

- Calder, P.C. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: Nutrition or pharmacology? Omega-3 fatty acids and inflammation. Br. J. Clin. Pharmacol. 2012, 75, 645–662. [CrossRef]

- Basil, M.C.; Levy, B.D. Specialized pro-resolving mediators: Endogenous regulators of infection and inflammation. Nat. Rev. Immunol. 2016, 16, 51–67. [CrossRef][PubMed]

- Pedersen, S.F.; Ho, Y.-C. SARS-CoV-2: A Storm is Raging. J. Clin. Investig. 2020.[CrossRef]

- Gao, Y.; Zhang, H.; Luo, L.; Lin, J.; Li, D.; Zheng, S.; Huang, H.; Yan, S.; Yang, J.; Hao, Y.; et al. Resolvin D1 improves the resolution of inflammation via activating NF-κB p50/p50–mediated cyclo oxygenase-2 expression in acute respiratory distress syndrome. J. Immunol. 2017, 199, 2043–2054. [CrossRef]

- Zhang, H.-W.; Wang, Q.; Mei, H.-X.; Zheng, S.-X.; Ali, A.M.; Wu, Q.-X.; Ye, Y.; Xu, H.-R. ; Xiang, S.-Y.; Jin, S.-W. RvD1amelioratesLPS-induced acute lung injury via the suppression of neutrophil infiltration by reducing CXCL2 expression and release from resident alveolar macrophages. Int. Immunopharmacol. 2019,76,105877. [CrossRef]

- Dushianthan, A.; Cusack, R.; Burgess, V.A.; Grocott, M.P.; Calder, P.C. Immunonutrition for acute respiratory distress syndrome (ARDS) in adults. Cochrane Database Syst. Rev. 2019. [CrossRef]

- Deepak L. Bhatt, M.D., M.P.H., P. Gabriel Steg, M.D., Michael Miller, M.D., Eliot A. Brinton, M.D., Terry A. Jacobson, M.D., Steven B. Ketchum, Ph.D., Ralph T. Doyle, Jr., B.A., Rebecca A. Juliano, Ph.D., LixiaJiao, Ph.D., Craig Granowitz, M.D., Ph.D., Jean-Claude Tardif, M.D., and Christie M. Ballantyne, M.D. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. The new england journal of medicine, 2019 vol. 380 no. 1, 11-22.

- Gammoh, N.Z.; Rink, L. Zinc in infection and inflammation. Nutrients 2017, 9, 624. [CrossRef]

- Maares, M.; Haase, H. Zinc and immunity: An essential interrelation. Arch. Biochem. Biophys. 2016, 611, 58–65. [CrossRef]

- Aggarwal, R.; Sentz, J.; Miller, M.A. Role of zinc administration in prevention of childhood diarrhea and respiratory illnesses: A meta-analysis. Pediatrics 2007, 119, 1120–1130. [CrossRef]

- Roth, D.E.; Richard, S.A.; Black, R.E. Zinc supplementation for the prevention of acute lower respiratory infection in children in developing countries: Meta-analysis and meta-regression of randomized trials. Int. J. Epidemiol. 2010, 39, 795–808. [CrossRef]

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. Europe and Central Asia Regional Overview of Food Insecurity 2016: The Food Insecurity Transition; FAO: Budapest, Hungary, 2017; pp. 1–44.

- Maggini, S.; Pierre, A.; Calder, P. Immune function and micronutrient requirements change over the life course. Nutrients2018, 10, 1531. [CrossRef]

- Bailey, R.L.; West, K.P., Jr.; Black, R.E. The epidemiology of global micronutrient deficiencies. Ann. Nutr. Metab.2015, 66, 22–33. [CrossRef] [PubMed]

- World Health Organization; U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Worldwide Prevalence of Anaemia1993–2005: WHO Global Database of Anaemia; WHO: Geneva, Switzerland, 2008; pp. 1–41.

- World Health Organization. The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life; WHO: Geneva, Switzerland, 2002; pp. 1–248.

- Hilger, J.; Friedel, A.; Herr, R.; Rausch, T.; Roos, F.; Wahl, D.A.; Pierroz, D.D.; Weber, P.; Homann, K.A systematic review of vitamin D status in populations worldwide. Br. J. Nutr. 2014, 111, 23–45. [CrossRef][PubMed]

- S. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D; National Academies Press: Washington, DC, USA, 2011.

- US Centers for Disease Control and Prevention. Second National Report on Biochemical Indicators of Diet and Nutrition in the U.S. Population; CDC: Atlanta, GA, USA, 2012; pp. 1–484.

- Cashman, K.D.; Dowling, K.G.; Skrabakova, Z.; Gonzalez-Gross, M.; Valtuena, J.; De Henauw, S.; Moreno, L.; Damsgaard, C.T.; Michaelsen, K.F.; Molgaard, C.; et al. Vitamin D deficiency in Europe: Pandemic? Am. J.Clin. Nutr. 2016, 103, 1033–1044. [CrossRef] [PubMed]

- Hu, Y.; Chen, J.; Wang, R.; Li, M.; Yun, C.; Li,W.; Yang, Y.; Piao, J.; Yang, X.; Yang, L. Vitamin D nutritional status and its related factors for Chinese children and adolescents in 2010–2012. Nutrients2017, 9, 1024. [CrossRef] [PubMed]

- Yun, C.; Chen, J.; He, Y.; Mao, D.; Wang, R.; Zhang, Y.; Yang, C.; Piao, J.; Yang, X. Vitamin D deficiency prevalence and risk factors among pregnant Chinese women. Public HealthNutr. 2017, 20, 1746–1754. [CrossRef]

- Peter, S.; Friedel, A.; Roos, F.F.; Wyss, A.; Eggersdorfer, M.; Ho_mann, K.; Weber, P. A systematic review of global alpha-tocopherol status as assessed by nutritional intake levels and blood serum concentrations. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2016, 14, 261–281. [CrossRef]

- Lykkesfeldt, J.; Poulsen, H.E. Is vitamin C supplementation beneficial? Lessons learned from randomized controlled trials. Br. J. Nutr. 2010, 103, 1251–1259. [CrossRef]

- García, O.; Ronquillo, D.; del Caamaño, M.; Camacho, M.; Long, K.; Rosado, J.L. Zinc, vitamin A, and vitamin C status are associated with leptin concentrations and obesity in Mexican women: Results from across-sectional study. Nutr. Metab. 2012, 9, 59. [CrossRef]

- Pearson, J.; Pullar, J.; Wilson, R.; Spittlehouse, J.; Vissers, M.; Skidmore, P.; Willis, J.; Cameron, V.; Carr, A. Vitamin C status correlates with markers of metabolic and cognitive health in 50-year-olds: Findings of the CHALICE cohort study. Nutrients 2017, 9, 831. [CrossRef]

- Villalpando, S.; Montalvo-Velarde, I.; Zambrano, N.; Carcia-Guerra, A.; Ramirez-Silva,C.I.; Shamah-Levy, T.; Rivera, J.A. Vitamin A, and C and folate status in Mexican children under 12 years and women 12–49 years: A probabilistic national survey. Salud Publica Mex. 2003, 45, S508–S519. [CrossRef]

- Bird, J.; Murphy, R.; Ciappio, E.; McBurney, M. Risk of deficiency in multiple concurrent micronutrients in children and adults in the United States. Nutrients 2017, 9, 655. [CrossRef]

- Stoffaneller, R.; Morse, N. Are view of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients 2015, 7, 1494–1537. [CrossRef]

- Stark, K. D.; Van Elswyk, M.E.; Higgins, M.R.; Weatherford, C.A.; Salem, N. Global survey of the omega-3 fatty acids, docosahexaenoic acid and icosapent aenoic acid in the blood stream of healthy adults. Prog. Lipid Res. 2016, 63, 132–152. [CrossRef][PubMed]

- « for his discoveries in connection with the biological combustion processes, with special reference to vitamin C and the catalysis of fumaric acid » Personnel de rédaction, « The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1937 », Fondation Nobel, 2010.

- Données établies par le Département de l’Agriculture des États-Unis, « USDA Data base for the Flavonoïd Content of Selected Foods ».

- Formica JV, Regelson W (1995). « Review of the biology of Quercetin and related bioflavonoids ». Food and Chemical Toxicology, 33(12): 1061-1080.

- Wiliams RJ, Spencer JP, Rice-Evans C (Apr 2004). « Flavonoids: antioxidants or signaling molecules? ». (Review). Free Radical Biology & Medicine. 36(7): 838-849.

- Russo GL, Russo M, Spagnuolo C, Tedesco I, Bilotto S, Iannitti R, Palumbo R (2014), « Quercetin: a pleiotropic kinase inhibitor against cancer ». Cancer Treatment and Research, 159: 185-205.

- Yoshimoto T, Furukawa M, et al. Flavonoids: potent inhibitors of arachidonate 5-lipoxygenase. Biochem Biophys Res Commun 1983 Oct. 31 ;116(2) :612-618.

- Thorhill SM, Kelly AM. Natural treatment of perennial allergic rhinitis. Altern Med Rev. 2000 oct ;5(5) :448-54. Review.

- Besedovsky, L.; Lange, T.; Haack, M. The Sleep-Immune Crosstalk in Health and Disease. Physiol. Rev. 2019, 99 (3), 1325–1380. undefined

- Ali, T.; Choe, J.; Awab, A.; Wagener, T. L.; Orr, W. C. Sleep, Immunity and Inflammation in Gastrointestinal. Disorders. World J. Gastroenterol. 2013,19(48),9231–39. undefined

- Qazi, T.; Farraye, F. A. Sleep and Inflammatory Bowel Disease: An Important Bi-Directional Relationship. Inflamm. Bowel Dis. 2019, 25 (5), 843–852. undefined

- Lange, T.; Dimitrov, S.; Born, J. Effects of Sleep and Circadian Rhythm on the Human Immune System. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2010, 1193, 48–59. undefined

- Schmidt, M. H. The Energy Allocation Function of Sleep: A Unifying Theory of Sleep, Torpor, and Continuous Wakefulness. Neurosci Biobehav Rev 2014, 47, 122–153. undefined

- Piercy, K. L.; Troiano, R. P.; Ballard, R. M.; Carlson, S. A.; Fulton, J. E.; Galuska, D. A.; George, S. M.; Olson, R. D. The Physical Activity Guidelines for Americans. JAMA 2018, 320 (19), 2020–2028. undefined

- Luan, X.; Tian, X.; Zhang, H.; Huang, R.; Li, N.; Chen, P.; Wang, R. Exercise as a Prescription for Patients with Various Diseases. J Sport Health Sci2019, 8 (5), 422–441. undefined

- Weyh, C.; Krüger, K.; Strasser, B. Physical Activity and Diet Shape the Immune System during Aging. Nutrients2020, 12 (3). undefined

- L’impact du sport sur le système immunitaire.

- Chen, P.; Mao, L.; Nassis, G. P.; Harmer, P.; Ainsworth, B. E.; Li, F. Wuhan Coronavirus (2019-NCoV): The Need to Maintain Regular Physical Activity While Taking Precautions. J Sport Health Sci2020, 9 (2), 103–104.undefined

- Asthma and Atopic Diseases. Clin. Exp. Allergy 2002, 32 (2), 256–263.

- Heffner, K. L.; Kiecolt-Glaser, J. K.; Glaser, R.; Malarkey, W. B.; Marshall, G. D. Stress and Anxiety Effects on Positive Skin Test Responses in Young Adults with Allergic Rhinitis. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2014, 113 (1), 13–18. undefined

- Luo, H.; Wei, J.; Yasin, Y.; Wu, S. J.; Barszczyk, A.; Feng, Z.-P.; Lee, K. Stress Determined through Heart Rate Variability Predicts Immune Function. Neuroimmunomodulation2019, 26 (4), 167–173. undefined

- Stover, C. M. Mechanisms of Stress-Mediated Modulation of Upper and Lower Respiratory Tract Infections. Adv. Exp. Med. Biol. 2016, 874, 215–223. undefined

- Turner-Cobb, J. M.; Rixon, L.; Jessop, D. S. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Activity and Upper Respiratory Tract Infection in Young Children Transitioning to Primary School. Psychopharmacology (Berl.) 2011, 214 (1), 309–317. undefined

- Turner-Cobb, J. M.; Rixon, L.; Jessop, D. S. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Activity and Upper Respiratory Tract Infection in Young Children Transitioning to Primary School. Psychopharmacology (Berl.) 2011, 214 (1), 309–317.undefined

- Wieduwild, E.; Girard-Madoux, M. J.; Quatrini, L.; Laprie, C.; Chasson, L.; Rossignol, R.; Bernat, C.; Guia, S.; Ugolini, S. Β2-Adrenergic Signals Downregulate the Innate Immune Response and Reduce Host Resistance to Viral Infection. J. Exp. Med. 2020, 217 (4). undefined

- Cohen, S.; Alper, C. M.; Doyle, W. J.; Treanor, J. J.; Turner, R. B. Positive Emotional Style Predicts Resistance toIllness after Experimental Exposure to Rhinovirus or Influenza a Virus. Psychosom Med 2006, 68 (6), 809–815 undefined

- Zgierska, A.; Obasi, C. N.; Brown, R.; Ewers, T.; Muller, D.; Gassman, M.; Barlow, S.; Barrett, B. Randomized Controlled Trial of Mindfulness Meditation and Exercise for the Prevention of Acute Respiratory Infection: Possible Mechanisms of Action. Evid Based Complement Alternat Med 2013, 952716.undefined

- Lippi, G.; Henry, B. M. Active Smoking Is Not Associated with Severity of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Eur. J. Intern. Med. 2020.undefined

- Leclerf JM. Objectifs Nutrition. Les compléments alimentaires : intérêts nutritionnels et limites d’utilisation2006, N°81, 3-9. La lettre de l’Institut Danone.

1Médiateurs Spécialisés de la résolution (ou SPM en anglais pour Specialized Pro-resolving mediators) NDLR

Reconstruction de l’ulna sur maladie exostosante par hémi-fibula non vascularisée

Les auteurs rapportent un cas de fracture de l’ulna sur maladie exostosante survenue chez une patiente de 14 ans. Le traitement a consisté, une année après le traumatisme, en une mise en place en deuxième intention d’une greffe par hémi-fibula libre, non vascularisée, après échec d’une tentative de traitement orthopédique, et d’une mise en place d’un fixateur externe.

M. Yakoubi, Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique. Faculté de médecine d’Alger. EHS Abdelkader Boukhroufa, Ben Aknoun. Alger.

Date de soumission : 06 Juin 2020.

Résumé : Les auteurs rapportent un cas de fracture de l’ulna sur maladie exostosante survenue chez une patiente de 14 ans. Le traitement a consisté, une année après le traumatisme, en une mise en place en deuxième intention d’une greffe par hémi-fibula libre, non vascularisée, après échec d’une tentative de traitement orthopédique, et d’une mise en place d’un fixateur externe. L’évolution a été marquée par une consolidation au 4ème mois post-opératoire, du greffon avec une bonne intégration et une récupération fonctionnelle satisfaisante. La rareté de cette affection génétique ainsi que le choix de la méthode thérapeutique ont conduit les auteurs à publier ce cas clinique.

Mots clés : fracture de l’ulna, maladie exostosante, hémi-fibula libre non vascularisée.

Abstract: The authors report a case of ulnar fracture due to exostating disease, which occurred in a 14-year-old patient. Treatment consisted a year after the trauma of a second-line setting up of a free not vascularized half of the fibula graft after an attempt at orthopaedic treatment and an external fixator failed. The evolution was marked by a consolidation in the 4th post-operative month of the graft with good integration and satisfactory functional recovery. The rarity of this genetic condition as well as the choice of therapeutic method led the authors to publish this clinical case.

Key words: ulna fracture, exostosing disease, free not vascularized half of the fibula graft.

Introduction

L’OMS a classé la maladie exostosante dans les tumeurs bénignes à double contingent osseux et cartilagineux. Plusieurs synonymes lui ont été attribués : exostose héréditaire ou maladie de Bessel-Hagen pour les formes multiples. C’est une maladie à transmission autosomique dominante caractérisée par la survenue de tumeurs osseuses métaphysaires recouvertes de cartilage. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des membres. La complication majeure est leur possible dégénérescence, notamment en ostéochondrosarcome.

Nous rapportons un cas clinique de fracture de l’ulna déformée, et de constitution “fine” chez une patiente de 14 ans porteuse d’une maladie exostosante. Le traitement a consisté en première intention en une immobilisation plâtrée pendant 6 mois, devant ce premier échec, un fixateur externe a été mis pour une durée de 6 mois, n’ayant pas abouti à la consolidation, une reconstruction par greffe de fibula libre non vascularisée a été préconisée aboutissant à la consolidation au bout du 4ème mois post-opératoire et une récupération fonctionnelle satisfaisante.

Observation

Patiente âgée de 14 ans, atteinte d’une maladie exostosante, a consulté pour prise en charge d’un ancien traumatisme de l’avant-bras gauche. Ses antécédents se résumaient sur le plan familial, le grand-père, le père et une sœur étaient également atteints. Les anomalies morphologiques osseuses multiples de notre patiente étaient apparues vers l’âge de 6 ans et s’étaient stabilisées vers l’âge de 12 ans. A cet âge, d’après les parents, elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale à type d’allongement progressif de l’ulna gauche par mise en place d’un fixateur externe. Ce traitement a duré 6 mois. Ce qui explique, en plus de son incurvation, l’aspect effilé de l’ulna.

Suite à une chute de sa hauteur il y a une année, après avoir glissé dans la piscine, elle fait un traumatisme de l’avant-bras gauche ayant engendré une fracture isolée de l’ulna peu déplacée sur un os grêle et incurvé. Elle fut traitée par une simple attelle plâtrée ; 6 mois après, elle n’a toujours pas consolidé. Puis un fixateur externe a été mis pour 6 mois encore sans résultats.

A l’examen clinique, on note un léger gonflement au niveau de la partie moyenne de l’avant-bras avec une légère douleur à la palpation de cette région. La mobilité du coude était normale (0-0-140), le poignet était mobile avec 50° de flexion et 40° d’extension et une pro-supination à 60/0/40 mais qui reste douloureuse aux positions extrêmes. Par ailleurs, il n’y a aucun signe clinique ni biologique d’infection.

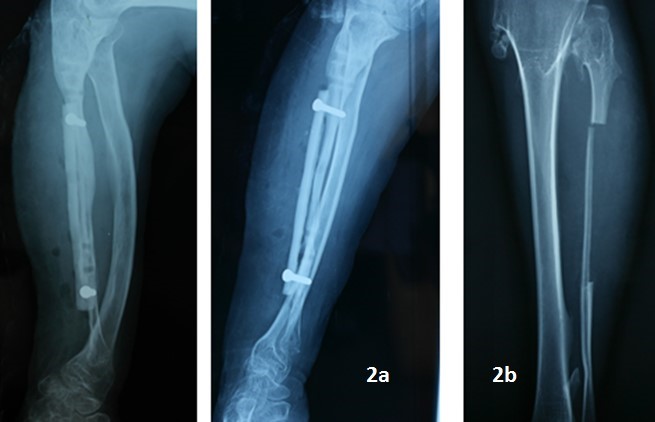

La radiographie de l’avant-bras gauche a montré un avant-bras déformé avec une ulna raccourcie, incurvée et grêle à sa partie centrale, et en son sein il existe une fracture non consolidée. Cette partie effilée de l’ulna correspond au cal osseux obtenu dans l’intervention d’allongement réalisée à l’âge de 12 ans (Figure 1).

En raison des dimensions importantes de la perte de substance osseuse par cet aspect effilé de la quasi-totalité de la diaphyse ulnaire, qui même consolidée reste menacée de fracture, nous avons réalisé une reconstruction par hémi-fibula libre, le prélèvement a été réalisé en intrapériosté et la synthèse a fait appel à une fixation du greffon par deux vis de part et d’autre (Figure 2). La consolidation des deux foyers a été obtenue au 4ème mois post-opératoire, avec une bonne incorporation du greffon, avec une récupération d’une bonne fonction, avec une nette amélioration de la pro-supination 70-0-90 (Figure 3).

Figure 1 : Radiographie de l’avant-bras gauche montrant la fracture du radius sur une ulna effilée et déformée.

Figure 2 : 2a/ Radiographie de l’avant-bras après reconstruction par hémi-fibula non vascularisée. 2b/ Site du prélèvement de l’hémi-fibula.

Figure 3 : Aspects radio-cliniques au 4e mois post-opératoire. Montrant une bonne intégration du greffon et une pro-supination satisfaisante.

Discussion

Les premières descriptions cliniques de la maladie exostosante ont été proposées par John Hunter en 1786 [1], puis par Boyer en 1814 [2].

Cette affection héréditaire est rare, secondaire à trois mutations chromosomiques dont la transmission est autosomique dominante [3]. Un antécédent familial est retrouvé dans deux tiers des cas. Elle se rencontre deux fois plus souvent chez l’homme que chez la femme. Elle peut concerner tout le squelette. Les sièges les plus habituellement atteints avec retentissement sur la croissance sont surtout les articulations du poignet, du genou et de la cheville [4]. L’abstention thérapeutique et la surveillance stricte sont de rigueur.

La résection chirurgicale de ces tumeurs s’imposer lorsque celles-ci sont volumineuses, inesthétiques, augmentent de taille faisant redouter une dégénérescence ou lorsqu’elles sont à l’origine de complications comme la compression des axes vasculo-nerveux par effet de masse [5].

Il faut savoir que le risque de dégénérescence maligne chez l’adulte, exceptionnelle avant l’âge de 20 ans est nettement plus élevé, en particulier dans les formes sévères et aux ceintures. Cette transformation maligne est évaluée à 2 à 5 % des patients, mais la plus redoutable [6, 7], et il s’agit le plus souvent d’ostéochondrosarcome de bas grade. Les progrès de la génétique vont permettre dans le futur l’identification précoce des formes graves au plan fonctionnel et à risque carcinologique.

La déformation de l’avant-bras, comme c’est le cas de notre patiente, est l’un des aspects cliniques les plus fréquents [8, 9]. La brièveté de l’ulna s’explique par le fait que sa croissance est essentiellement sous la dépendance du cartilage distal qui est le plus souvent atteint.

Chez notre patiente, une intervention chirurgicale a été réalisée à l’âge de 12 ans pour allonger l’ulna. En effet, une cal a été formé, mais hélas très fin ce qui a été à l’origine de la fracture. Vu que la fracture n’a pas consolidée après une année d’évolution et vu également l’état de la diaphyse ulnaire dont l’os est grêle, une reconstruction par un segment osseux s’impose. Les méthodes conventionnelles de greffes osseuses (crête iliaque) n’ont aucune place dans la restitution de la longueur et la forme diaphysaire de l’os et peuvent même compromettre d’avantage sa solidité. Dans le cas des deux os de l’avant-bras, le but de la reconstruction n’est pas seulement de combler la perte de substance, mais, il est également plus que nécessaire de reproduire la forme ainsi que la longueur de l’axe antébrachial afin de lui redonner sa fonction qui est la pro-supination indispensable dans la fonction de préhension de la main. La diaphyse fibulaire trouve une place raisonnable dans la reconstruction des pertes de substance osseuses des deux os de l’avant-bras notamment de l’ulna [10, 11]. Elle constitue un moyen biologique, fiable et accessible [12]. Cette greffe autologue doit être à la fois ostéogénique, ostéo-conductrice et ostéo-inductrice. Elle a aussi l’avantage de reproduire l’anatomie de l’ulna par sa nette ressemblance morphologique. La morbidité au niveau du site donneur reste minime. Bien que cette hémi-diaphyse n’était pas vascularisée (fibula tuteur), elle a permis quand même une consolidation des deux foyers en un temps record (4 mois), par le phénomène de « creeping substitution » et restituant ainsi une pro-supination satisfaisante dans un secteur utile. Cela peut s’expliquer par l’abord sous périosté de l’ulna conservant ainsi le fourreau périosté utile à la consolidation et au remodelage, et l’âge jeune de la patiente avec un fort potentiel de formation de cal en plus du bon état vasculaire et trophique du site receveur.

Conclusion

La maladie exostosante est une pathologie héréditaire rare et dont le diagnostic doit être précoce. Elle est à l’origine des déformations osseuses qui peuvent être le siège de traumatisme, donc de fractures. La survenue d’une fracture sur un os déformé et fragile comme dans le cas de cette jeune patiente complique le traitement et par voie de conséquence entrave la fonction du membre traumatisé. La reconstruction par hémi-fibula non vascularisée d’une diaphyse ulnaire fracturée sur un os déformé et fragile trouve sa place dans l’arsenal thérapeutique permettant de redonner une anatomie acceptable et une fonction satisfaisante.

Références

- Hunter J. The works of John Hunter London: F.R.S (1835).

- Boyer A. Traité de maladies chirurgicales. Ve Migneret. Paris 1814.

- Vanhoenacker F.M., Van Hul W., Wuyts W., Willems P.J., De Schepper A.M. Hereditary multiple exostoses: from genetics to clinical syndrome and complications Eur J Radiol. 2001; 40: 208-217.

- Schmale G.A., Conrad E.U., Raskind W.H. The natural history of hereditary multiple exostoses J Bone Joint Surg Am 1994; 76: 986-992.

- Ostrowski M, McEnery K.—Cartilaginous lesions of the skeleton. Am J Clin Pathol., 2002, 117, S3-S25

- Kivioja A., Ervasti H., Kinnunen J., Kaitila I., Wolf M., Böhling T. Chondrosarcoma in a family with multiple hereditary exostoses J Bone Joint Surg Br 2000; 82-B: 261-266.

- Schaison F., Anract P., Coste F., De Pinieux G., Forest M., Toméno B. Chondrosarcomes secondaires à des maladies cartilagineuses multiples Rev Chir Orthop 1999 ; 85 : 834-845.

- Burgess RC &Cates H – Deformities of the forearm in patients who have multiple cartilaginous exostosis. J Bone Joint Surg Am, 1993, 75, 13-18.

- Peterson HA – Deformities and problems of the forearm in children with multiple hereditary osteochondroma. J Pediat Orthop, 1994, 14, 92-100.

- Mathoulin Ch, Gilbert A, Judet H, Judet Th, Siguier M, Brumpt P. Transfert libre de péroné vascularisé dans les pseudarthroses et pertes de substance fémorale. RevChirOrthop1993 ;79 :492-9.

- Roussignol X, Polle G, Rigal F, Tripon Ph, Lecestre P, Dreano T et al. Pertes de substance osseuse traumatiques des diaphyses. Ann orthop ouest 2005 ; 37 :153-78.

- Allieu Y, Teissier J, Bonnel F. Étude expérimentale du comportement biologique d’une greffe osseuse corticale vascularisée et problèmes mécaniques. RevChirOrthop1983; Suppl 2, 69.

Iconographie : Collection personnelle de l’auteur

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

Rôle du microbiote sur le tissu osseux

Il est aujourd’hui admis que le microbiote interagit de manière réciproque avec les systèmes digestifs, immunitaire, endocrinien et nerveux. Et est ainsi impliqué dans de nombreux processus physiopathologiques souvent liés à une réponse inflammatoire.

S. Abdellaoui, A. Boukabous, B. Bengana, S. Lefkir-Tafiani, Service de Rhumatologie, CHU Issaad Hassani, Beni Messous, Alger.

Date de soumission : 15 Mai 2020.

Résumé : Il est aujourd’hui admis que le microbiote interagit de manière réciproque avec les systèmes digestifs, immunitaire, endocrinien et nerveux. Et est ainsi impliqué dans de nombreux processus physiopathologiques souvent liés à une réponse inflammatoire. Ces dernières années ont été marquées par la mise en évidence de l’effet osseux du microbiote sur la régulation et le développement de pathologies osseuses comme l’ostéoporose et les rhumatismes inflammatoires chroniques avec diminution de la densité osseuse. L’influence du microbiote sur l’os implique des mécanismes complexes tels que la modulation de l’activation des lymphocytes T CD4+, le contrôle de la production de cytokines ostéoclastogéniques ainsi que des changements hormonaux. Complexité qui s’entrevoit au travers de résultats d’études, discordants en fonction de l’âge, du sexe, de l’environnement génétique et de la durée des traitements. Une meilleure compréhension du microbiote et de ses mécanismes est donc nécessaire, eu égard les perspectives actuelles très prometteuses sur la manipulation du microbiote pour les pathologies osseuses.

Mots clés : microbiote, tissu osseux, différenciation des ostéoclastes, cellules Th17 activées.

Abstract: It is now recognized that the microbiota interacts with the digestive, immune, endocrine and nervous systems. And is thus involved in many pathophysiological processes often linked to an inflammatory response. The last few years have been marked by the demonstration of the bone effect of the microbiota on the regulation and development of bone pathologies such as osteoporosis and chronic inflammatory rheumatism with decrease in bone density. The influence of the microbiota on bone involves complex mechanisms such as modulating the activation of CD4 + T cells, controlling the production of osteoclastogenic cytokines as well as hormonal changes. Complexity that can be seen through discordant study results depending on age, sex, genetic environment and duration of treatment. A better understanding of the microbiota and its mechanisms is therefore necessary, given the very promising current perspectives on the manipulation of the microbiota for bone pathologies.

Key words: microbiota, bone tissue, osteoclast differentiation, Th17 activated cells.

Introduction

Le microbiote et ses 100.000 milliards de micro-organismes, est considéré de nos jours comme un organe à part entière, participant à la régulation des fonctions digestives. Il entretient un dialogue dynamique et permanent avec les cellules de l’hôte [1]. Il transforme des composants alimentaires complexes comme les fibres en métabolites assimilables tels que les acides gras à chaînes courtes [2]. La fonction du système immunitaire de la muqueuse intestinale est de maintenir une homéostasie entre antigènes alimentaires et microbiote commensal tout en protégeant des micro-organismes pathogènes. Ainsi, le microbiote régule le développement des cellules lymphoïdes, la polarisation des lymphocytes T en particulier les Th17 dans l’intestin, et la production de cytokines [3]. Le microbiote change de composition et de diversité microbienne au cours de la vie, il varie en fonction de l’âge, de facteurs génétiques, du régime alimentaire, de la prise médicamenteuse ou du statut immunitaire de l’hôte. On appelle dysbiose, toute altération des interactions hôte/microbiote. Ce dernier ne joue alors plus son rôle de barrière intestinale et ne contrôle plus efficacement la dissémination des composants du microbiote dans les tissus. Ce qui aura pour conséquence une stimulation du système immunitaire pouvant conduire à de nombreuses maladies. La maladie de Crohn, le syndrome du côlon irritable, la maladie cœliaque, mais également à des pathologies systémiques telles que les maladies métaboliques, cardiovasculaires, neurodégénératives et les rhumatismes inflammatoires chroniques sont des exemples de dysbiose [4–6]. Grâce à ses effets sur le système immunitaire, le microbiote joue également un rôle majeur dans la régulation la densité osseuse.

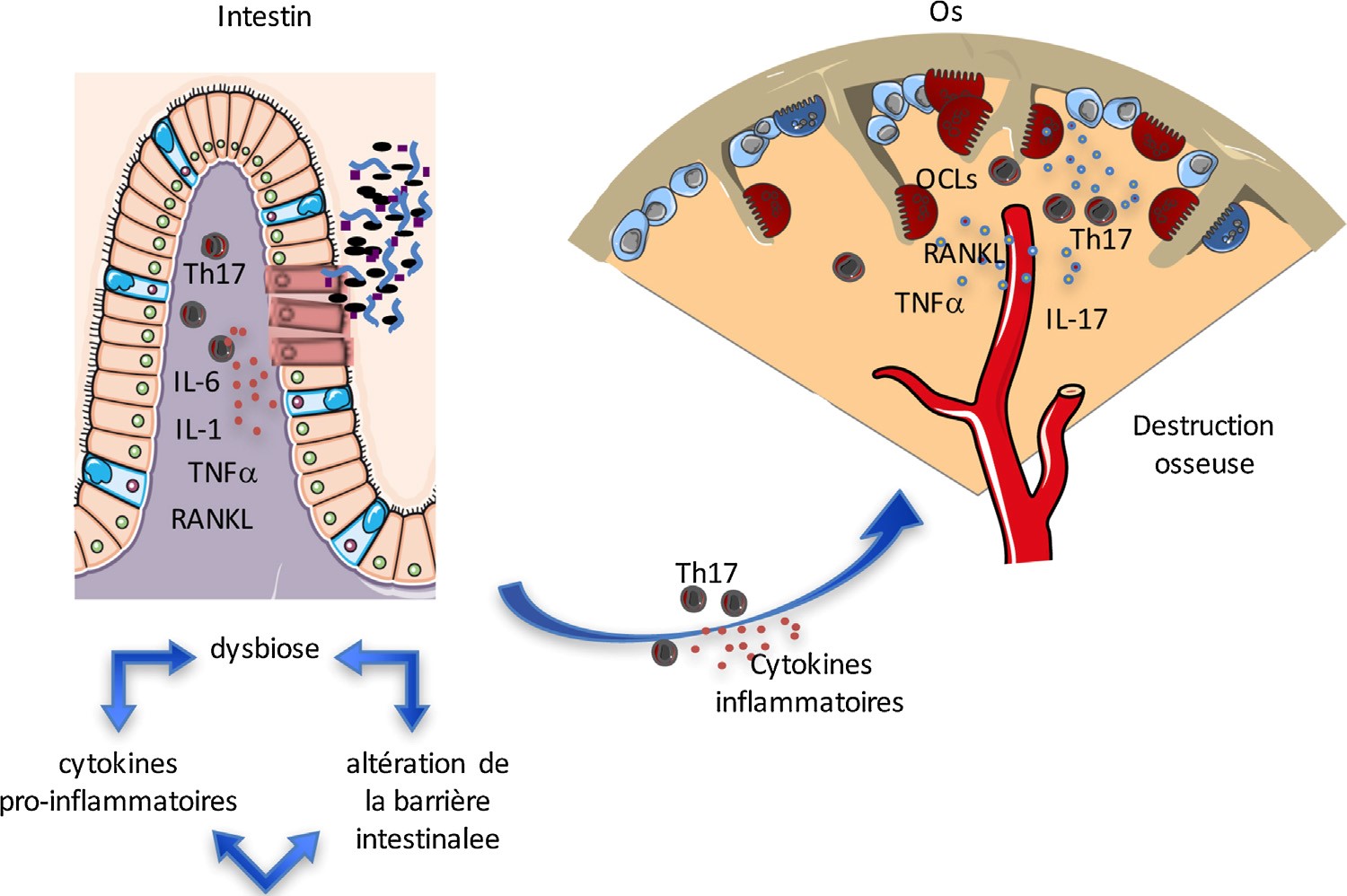

Microbiote et interactions entre os/système immunitaire

En condition pathologique, le système immunitaire joue un rôle essentiel dans le contrôle de la densité osseuse. La principale cytokine intervenant dans la différenciation des ostéoclastes (OSC) est le Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL). En conditions normales, elle est produite par les cellules mésenchymateuses, les ostéoblastes (OSB) et les ostéocytes, et en conditions inflammatoires, elle est également produite par les lymphocytes T CD4+ activés [7]. Les CD4+ produisent également d’autres cytokines comme l’interleukine IL17 et le tumor necrosis factor (TNF) qui stimulent aussi l’ostéoclastogénèse [8]. Dans la maladie de Crohn, l’interaction entre cellules Th17 et OSC a été mise en évidence. En effet, au cours des maladies inflammatoires intestinales, les cellules Th17 activées vont produire des quantités importantes de facteurs ostéoclastogéniques : RANKL, IL17 et TNF, entrainant ainsi une différenciation accrue des OSC [9]. Les cellules Th17 activées et leurs propriétés ostéoclastogéniques sont aussi présentes dans le sang de patients atteints de maladie de Crohn, ce qui pourrait expliquer la nette diminution de la densité osseuse très souvent retrouvée dans cette pathologie [9].

Effet anabolique du microbiote sur l’os

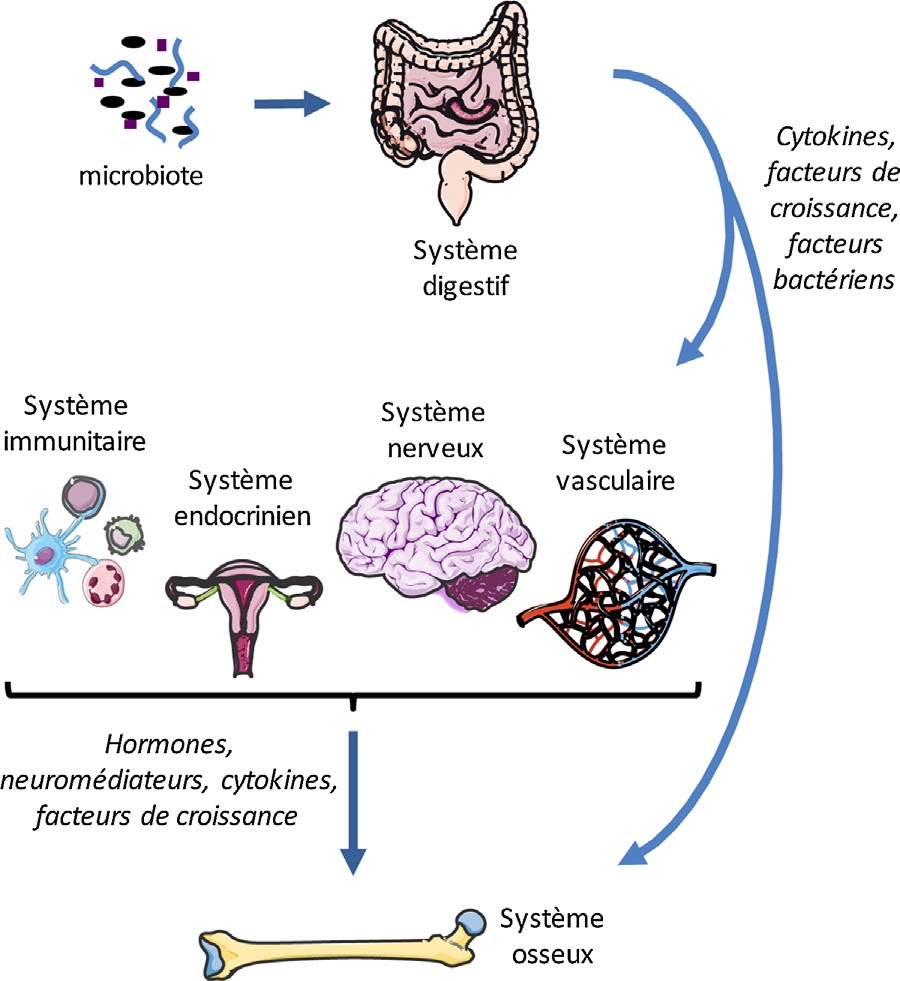

Les études sur les souris dépourvues de microbiote (souris axéniques) ont mis en évidence de nombreux changements métaboliques tels qu’une réduction de l’apport énergétique par la baisse de l’absorption de certains nutriments et vitamines, une diminution de la taille et du poids de nombreux organes [10]. Elle entraîne une immaturité des systèmes intestinal, immunitaire, endocrinien, nerveux et vasculaire interférant ainsi dans la régulation de la masse osseuse Figure 1 [11].

Figure 1 : Relation entre microbiote et tissu osseux

Une étude menée chez des souris axéniques mâles a montré une diminution des paramètres de croissance de l’os avec des fémurs plus courts que les contrôles [12]. Cela démontre l’effet anabolique du microbiote sur l’os [13]. Le contrôle de la production de l’insulin growth factor IGF1 par le microbiote est un des mécanismes pouvant expliquer cet effet anabolique [14]. Un autre facteur intéressant est la différence liée au sexe. Ce qui est en faveur de l’existence d’une interaction entre microbiote et hormones sexuelles, qui influenceraient et la composition du microbiote et la réponse de l’hôte au niveau osseux [15].

Microbiote et ostéoporose/rhumatismes inflammatoires chroniques

Le rôle du microbiote au cours l’ostéoporose par déficience en estrogènes a été analysé. À la ménopause, la baisse de la production d’estrogènes a pour conséquence une baisse densitométrique due à une diminution de la formation osseuse et à une augmentation de sa dégradation, et ceci d’une façon concomitante. Les patientes ménopausées avec ostéoporose ont une production plus élevée de RANKL et TNF par les lymphocytes T CD4+ circulants par rapport aux femmes en pré ou post-ménopause sans ostéoporose Figure 2[16].

Figure 2 : Dysbiose et différenciation des ostéoclastes

Tout ceci pourrait suggérer un lien entre dysbiose et ostéoporose. En effet, une étude a révélé des modifications du microbiote entre témoins sains, patients ostéopéniques et patients ostéoporotiques [17], même si cette étude mériterait d’être confirmée par un plus grand nombre de patients. Le microbiote a aussi un rôle majeur dans les rhumatismes inflammatoires chroniques avec destruction osseuse. En effet, de nombreux travaux ont mis en évidence la présence d’une dysbiose intestinale chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou de spondyloarthrite [18]. In vitro, l’administration de probiotiques chez les souris arthritiques protège de l’inflammation et la perte osseuse [19]. Lors de l’altération de la barrière intestinale indispensable aux interactions hôte/microbiote ou dysbiose, la dissémination des bactéries et des facteurs qu’elles produisent est facilitée [20]. L’altération est similaire dans les rhumatismes inflammatoires chroniques ou dans les déficiences en estrogènes [22]. Ce qui suggèrerait qu’ostéoporose et rhumatismes inflammatoires partageraient une composante immunitaire commune. Dans les deux situations, cette altération est associée à une activation des lymphocytes T CD4+ et à l’augmentation de production des cytokines ostéoclastogéniques IL-17, TNF, IL1, RANKL. Dans la maladie de Crohn, les lymphocytes Th17 sont capables de migrer vers la moelle osseuse et d’induire le recrutement de pré-OSC conduisant à une augmentation très marquée de l’ostéoclastogénèse [9].

Perspectives

La restauration d’un microbiote équilibré est une approche envisageable pour certaines pathologies. Le microbiote peut être modifié par un simple régime alimentaire ou par la supplémentation en prébiotiques. En stimulant les réponses anti-inflammatoires, ce “microbiote modifié” pourrait favoriser l’absorption intestinale du calcium, ce qui aura pour conséquence une augmentation densitométrique. Au delà de la modification du microbiote, il a été observé chez la souris que différentes souches de probiotiques tels que Lactobacillus et Bifidobacterium ont un effet anti-inflammatoire en stimulant l’absorption de la vitamine D et en diminuant la différenciation des OSC [23]. L’évaluation de l’effet des probiotiques chez l’homme est en cours dans de nombreux essais cliniques. Une autre approche est la transplantation de microbiote. Technique déjà utilisée dans les colites bactériennes à Clostidium résistantes aux antibiotiques [24] et dans le traitement des allogreffes dans les leucémies aiguës [25], quelques études cliniques sont en cours pour évaluer son efficacité dans les maladies rhumatismales.

Conclusion

Le microbiote intestinal joue un rôle primordial dans la régulation de la masse osseuse pendant la croissance physiologique et en conditions pathologiques. Ce microbiote peut agir en association avec d’autres facteurs tels que régime alimentaire, mode de vie, prédisposition génétique, traitement médicamenteux. Il peut aussi agir sur certaines réponses par la dissémination des bactéries, aboutissant à une activation des réactions inflammatoires dans les tissus et même jusque dans la moelle osseuse. Cependant, les mécanismes physiopathologiques sont complexes nécessitant pour être élucidés davantage de données. La manipulation du microbiote dans un but thérapeutique connaît un intérêt grandissant, et au vu des effets bénéfiques dans des modèles précliniques, cette approche ouvre des perspectives prometteuses pour le traitement des pathologies osseuses.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

Références

- Marchesi J, Shanahan F. The normal intestinal microbiota. CurrOpin Infect Dis 2007;20:508–13.

- Topping DL, Clifton PM. Short-chain fatty acids and human colonic function: roles of resistant starch and non-starch polysaccharides. Physiol Rev 2001;81:1031–64.

- Gaboriau-Routhiau V, Rakotobe S, Lécuyer E, et al. The key role of segmented filamentous bacteria in the coordinated maturation of gut helper T cell responses. Immunity 2009;31:677–89.

- Hand TW, Vujkovic-Cvijin I, Ridaura VK, Belkaid Y. Linking the microbiota, chronic disease and the immune system. Trends Endocrinol Metab TEM 2016;27:831–43.

- Van de Wiele T, Van Praet JT, Marzorati M, Drennan MB, Elewaut D. How the microbiota shapes rheumatic diseases. Nat Rev Rheumatol 2016;12:398–411.

- Ni J, Wu GD, Albenberg L, Tomov VT. Gut microbiota and IBD: causation or correlation? Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017:14 [nrgastro.2017.88].

- Nakashima T, Hayashi M, Fukunaga T, et al. Evidence for osteocyte regulation of bone homeostasis through RANKL expression. Nat Med 2011;17:1231–4.

- Kotake S, Udagawa N, Takahashi N, et al. IL-17 in synovial fluids from patients with rheumatoid arthritis is a potent stimulator of osteoclastogenesis. J Clin Invest 1999;103:1345–52.

- Ciucci T, Ibánez L, Boucoiran A, et al. Bone marrow Th17 TNF cells induce osteoclast differentiation and link bone destruction to IBD. Gut 2015;64:1072–81.

- Wallace JG, Gohir W, Sloboda DM. The impact of early life gut colonization on metabolic and obesogenic outcomes: what have animal models shown us? J Dev Orig Health Dis 2016;7:15–24.

- Kennedy PJ, Cryan JF, Dinan TG, Clarke G. Kynurenine pathway metabolism and the microbiota gut brain axis. Neuropharmacology 2017;112:399–412.

- Schwarzer M, Makki K, Storelli G, et al. Lactobacillus plantarum strain maintains growth of infant mice during chronic undernutrition. Science 2016;351:854–7.

- Yan J, Herzog JW, Tsang K, et al. Gut microbiota induce IGF-1 and promote bone formation and growth. Proc Natl Acad Sci U S A 2016;113:E7554–63.

- Yakar S, Courtland H-W, Clemmons D. IGF-1 and bone: new discoveries from mouse models. J Bone Miner Res 2010;25:2543–52.

- Baker JM, Al-Nakkash L, Herbst-Kralovetz MM. Estrogen-gut microbiome axis: physiological and clinical implications. Maturitas 2017;103:45–53.

- D’Amelio P, Grimaldi A, Di Bella S, et al. Estrogen deficiency increases osteoclastogenes is up-regulating T cells activity: a key mechanism in osteoporosis. Bone 2008;43:92–100.

- Wang J, Wang Y, Gao W, et al. Diversity analysis of gut microbiota in osteoporosis and osteopenia patients. Peer J 2017;5:e3450.

- Breban M, Tap J, Leboime A, et al. Faecal microbiota study reveals specific dysbiosis in spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2017;76:1614–22.

- Amdekar S, Singh V, Singh R, Sharma P, Keshav P, Kumar A. Lactobacillus casei reduces the inflammatory joint damage associated with collagen-induced arthritis (CIA) by reducing the pro-inflammatory cytokines: Lactobacillus casei:COX-2 inhibitor. J Clin Immunol 2011;31:147–54.

- Burcelin R, Serino M, Chabo C, et al. Metagenome and metabolism: the tissue microbiota hypothesis. Diabetes Obes Metab 2013;15:61–70.

- Kerr SW, Wolyniec WW, Filipovic Z, et al. Repeated measurement of intestinal permeability as an assessment of colitis severity in HLA-B27 transgenic rats. J Pharmacol Exp Ther 1999;291:903–10.

- Ohlsson C, Engdahl C, Fåk F, et al. Probiotics protect mice from ovariectomy induced cortical bone loss. PloS One 2014;9:e92368.

- Parvaneh K, Ebrahimi M, Sabran MR, et al. Probiotics (Bifidobacterium longum) increase bone mass density and up regulate Sparc and Bmp-2 genes in rats with bone loss resulting from ovariectomy. Bio Med Res Int 2015;2015:1–10.

- Camarota G, Ianiro G, Gasbarrini A. Fecal microbiota transplantation for the treatment of Clostridium difficile infection: a systematic review. J Clin Gastroenterol 2014;48:693–702.

- Dougé A, Bay JO, Ravinet A, Scanzi J Intestinal microbiota and allograft of hematopoitic stem cells bulletin du cancer volume 107 issue 1 Jan 2020 pages 72 -83

Carcinome trichoblastique : à propos d’un cas

Le carcinome trichoblastique est une tumeur maligne d’origine pilaire rare, aussi appelée trichoblastome malin, présente une forte agressivité locale et un potentiel métastatique à distance, d’où la nécessité de faire un examen clinique soigneux à la recherche d’adénopathies locorégionales.

H. Aburabie1, S. Dikhaye1,2, N. Zizi1,2, G. Cherkaoui Belmaati3, A. Oufkir3, N. Karich4, A. Bennani4,

1 Service de dermatologie, CHU Mohamed VI d’Oujda, Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, Université Mohammed Premier, Maroc.

2 Laboratoire d’épidémiologie de recherche clinique et de santé publique.

3 Service de chirurgie plastique et réparatrice, CHU Mohamed VI d’Oujda, Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, Université Mohammed Premier, Maroc.

4 Service d’anatomopathologie, CHU Mohamed VI d’Oujda, Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, Université Mohammed Premier, Maroc.

Date de soumission : 13 Mai 2020.

Résumé : Le carcinome trichoblastique est une tumeur maligne d’origine pilaire rare, aussi appelée trichoblastome malin, présente une forte agressivité locale et un potentiel métastatique à distance, d’où la nécessité de faire un examen clinique soigneux à la recherche d’adénopathies locorégionales et de réaliser un bilan d’extension paraclinique comprenant un scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien au moment du diagnostic. Le diagnostic est difficile, repose essentiellement sur l’histologie, le principal diagnostic différentiel se pose avec le carcinome basocellulaire. La prise en charge thérapeutique non consensuelle, repose essentiellement sur la chirurgie avec des marges suffisantes, et en cas de métastase d’autres alternatives thérapeutiques seront aussi utilisables comme la radiothérapie.

Mots clés : Carcinome annexiel, anatomopathologie, traitement.

Summary: Trichoblastic carcinoma is a rare malignant adnexal tumour, also called malignant trichoblastoma, has a strong local aggressiveness and a distant metastatic potential, therefore, careful clinical examination for locoregional lymphadenopathy is required and a paraclinical extension assessment including a cervico-thoraco-abdomino-pelvic CT-scan at the time of diagnosis. Its presentation is non-specific and the diagnosis is always histological, the main differential diagnosis is basal cell carcinoma. Therapeutic management is non-consensual, based primarily on surgery, for metastatic forms other therapeutic alternatives will also be used such as radiotherapy.

Keywords: Carcinoma, skin appendage, pathology, therapeutics.

Introduction

Le carcinome trichoblastique (CT) est une tumeur annexielle maligne rarement rapporté dans la littérature. Sa présentation n’est pas spécifique et le diagnostic est toujours histologique, il présente une forte agressivité locale et un potentiel métastatique à distance. Sa prise en charge n’est pas codifiée (1).

Nous rapportons le cas d’un carcinome trichoblastique chez une femme marocaine de 56 ans sans antécédent pathologiques particuliers.

Observation

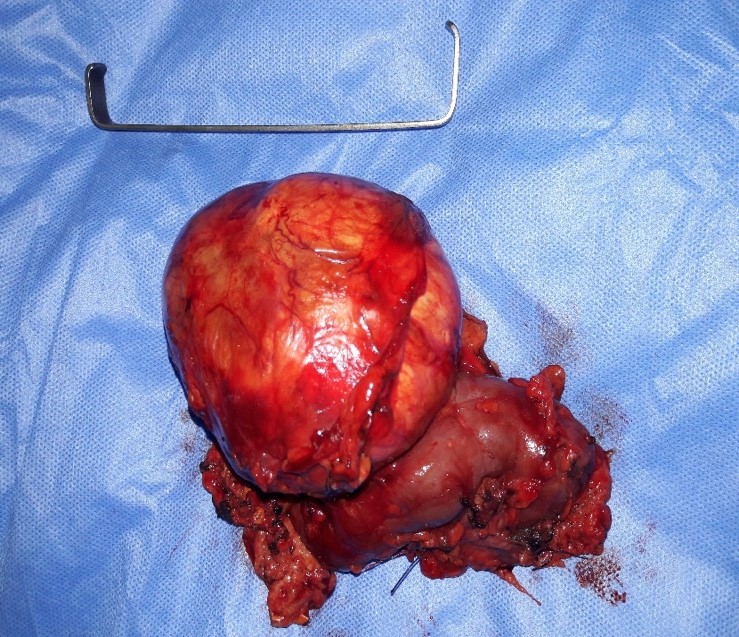

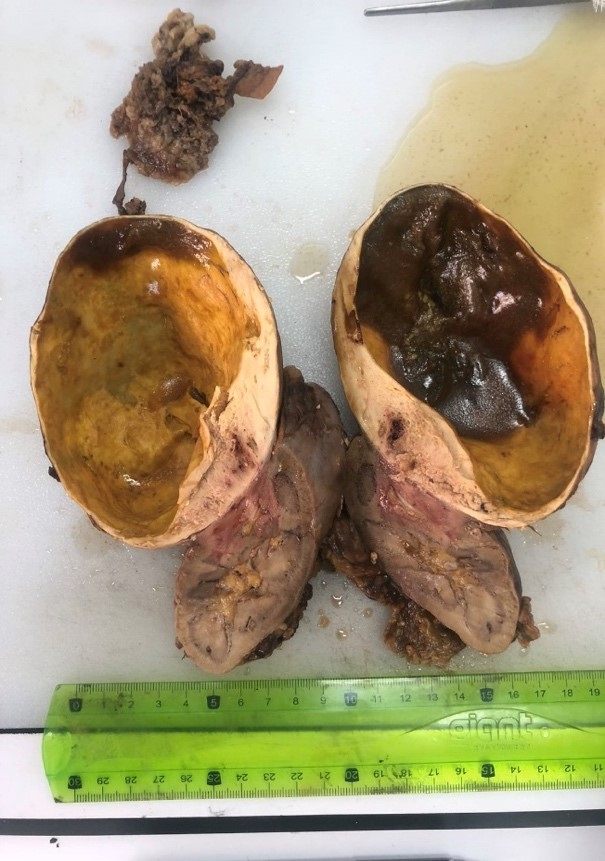

C’est une femme âgée de 56 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui consulte pour une masse nodulaire évoluant depuis 12 ans, augmentant progressivement de taille, devenant rouge, douloureuse, s’ulcérant par endroit, au niveau de la nuque en regard du muscle trapèze droit, faisant 2*2 cm (figure 1). Une exérèse cutanée a été réalisée objectivant un CT avec des marges tumorales (figure 2, figure 3).

Un bilan d’extension locorégionale et générale a été réalisé, ne montrant pas d’anomalies, la patiente a ensuite bénéficié d’une reprise chirurgicale avec des marges de 2 cm dont l’étude anatomopathologique n’a pas objectivé de tissu tumoral.

Figure 1 : Image clinique de la masse.

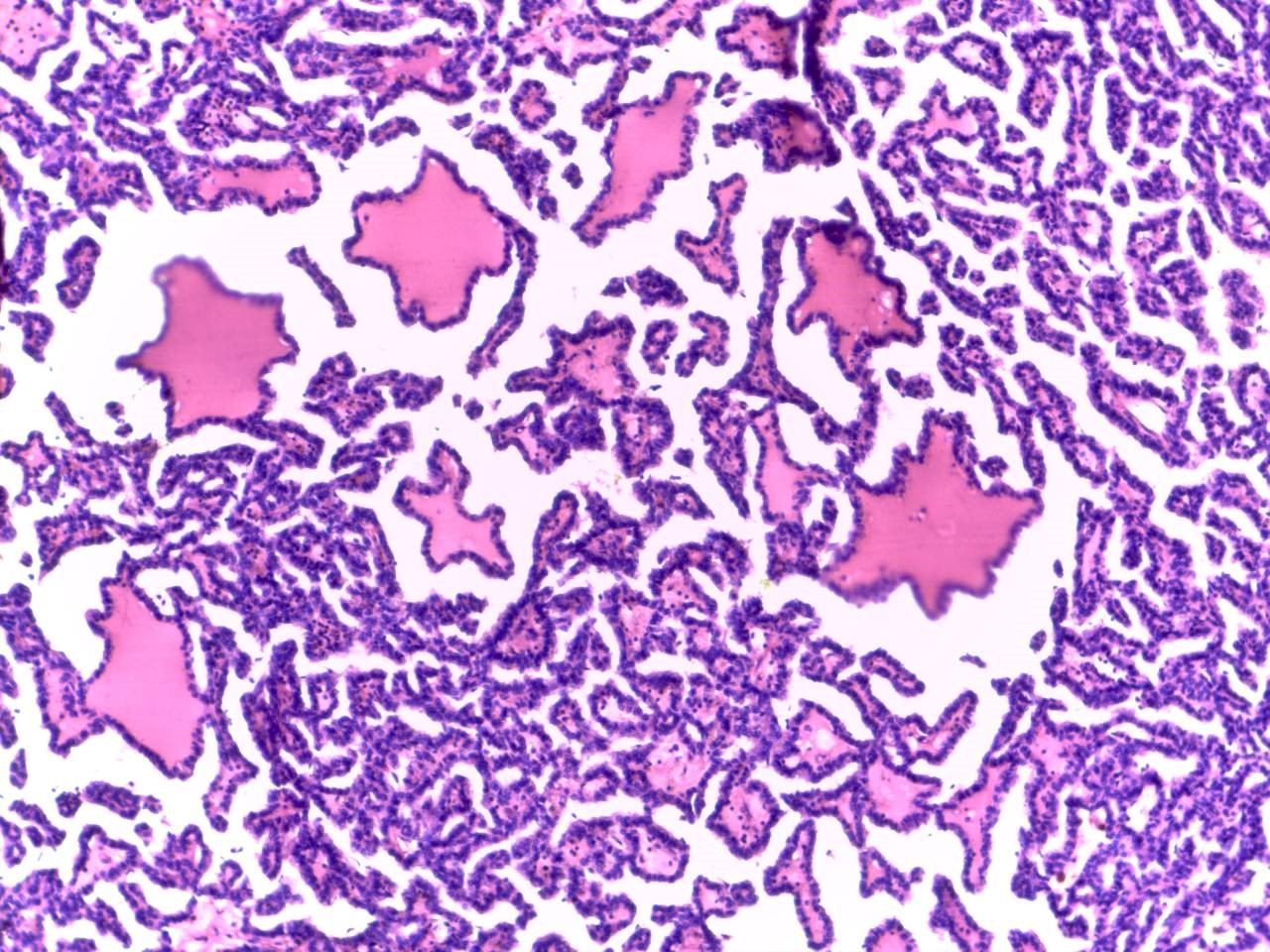

Figure 2 : Microphotographie montrant que la prolifération se dispose en travée fines, anastomosées avec formation de cavités

kystiques contenant un liquide séreux, sans avoir vu de fente de rétraction.

Figure 3 : Microphotographie montrant des cellules tumorales atypiques avec une activité mitotique importante (3 mitoses sont visibles sur ce champs).

Discussion

Le carcinome trichoblastique est une entité de découverte récente et rare puisqu’actuellement seulement 30 cas ont été décrits dans la littérature. Il survient principalement chez les personnes âgées, de prédominance masculine, atteignant préférentiellement la face, le cuir chevelu, le torse, le dos, les épaules et les extrémités (2). Le CT a des similitudes clinico-histologiques avec le carcinome basocellulaire infiltrant et le diagnostic différentiel entre les deux est souvent difficile (3).